はじめに:冬の落雷は夏より100倍危険?意外と知られていない落雷安全の盲点

「落雷といえば夏」――そんなイメージを持っている方は多いのではないでしょうか?

しかし実は、冬の落雷(冬季雷・雪雷)は夏の落雷よりもはるかに危険なのです。

そのエネルギーは夏の落雷の100倍以上に達することもあり、日本海側では「ブリ起こし」や「雪起こし」として古くから恐れられてきました(参考:withnews, 2024年11月7日公開)。

特に教育現場や家庭では、冬の落雷に対する安全意識がまだ十分に浸透していません。

学校での屋外活動中、通学路、家庭での雪かき作業中など、突然の落雷事故から大切な命を守るために、今すぐ冬の落雷対策を見直す必要があります。

この記事では、雪雷の発生メカニズムから、学校・家庭での具体的な安全対策、そして最新の雷検知技術まで、冬の雷安全対策に関する情報を総合的にお届けします。

冬の落雷とは?雪雷の発生メカニズムと仕組みを解説

積乱雲が冬に発生する理由

雷は積乱雲(雷雲)の中で発生する自然現象です。多くの方は「積乱雲は夏にできるもの」と思っているかもしれませんが、実は冬にも特殊な条件下で積乱雲が発達します。

冬の落雷(冬季雷)の発生メカニズム:

- シベリアからの寒気が日本海に流入

- 暖かい対馬海流(暖流)との温度差で水蒸気が発生

- 上昇気流により低空に積乱雲(雷雲)が形成

- 雲の中であられと氷晶が衝突して電気が発生

- 正負の電荷が分離し、一定値を超えると放電(落雷)

この現象は日本とノルウェーの大西洋沿岸やアメリカの五大湖周辺でしか見られない、世界的にも非常に珍しい気象現象です。

つまり、私たち日本人は、世界でも稀な「冬の雷(雪雷)」という特殊な気象現象と共に生きているのです。

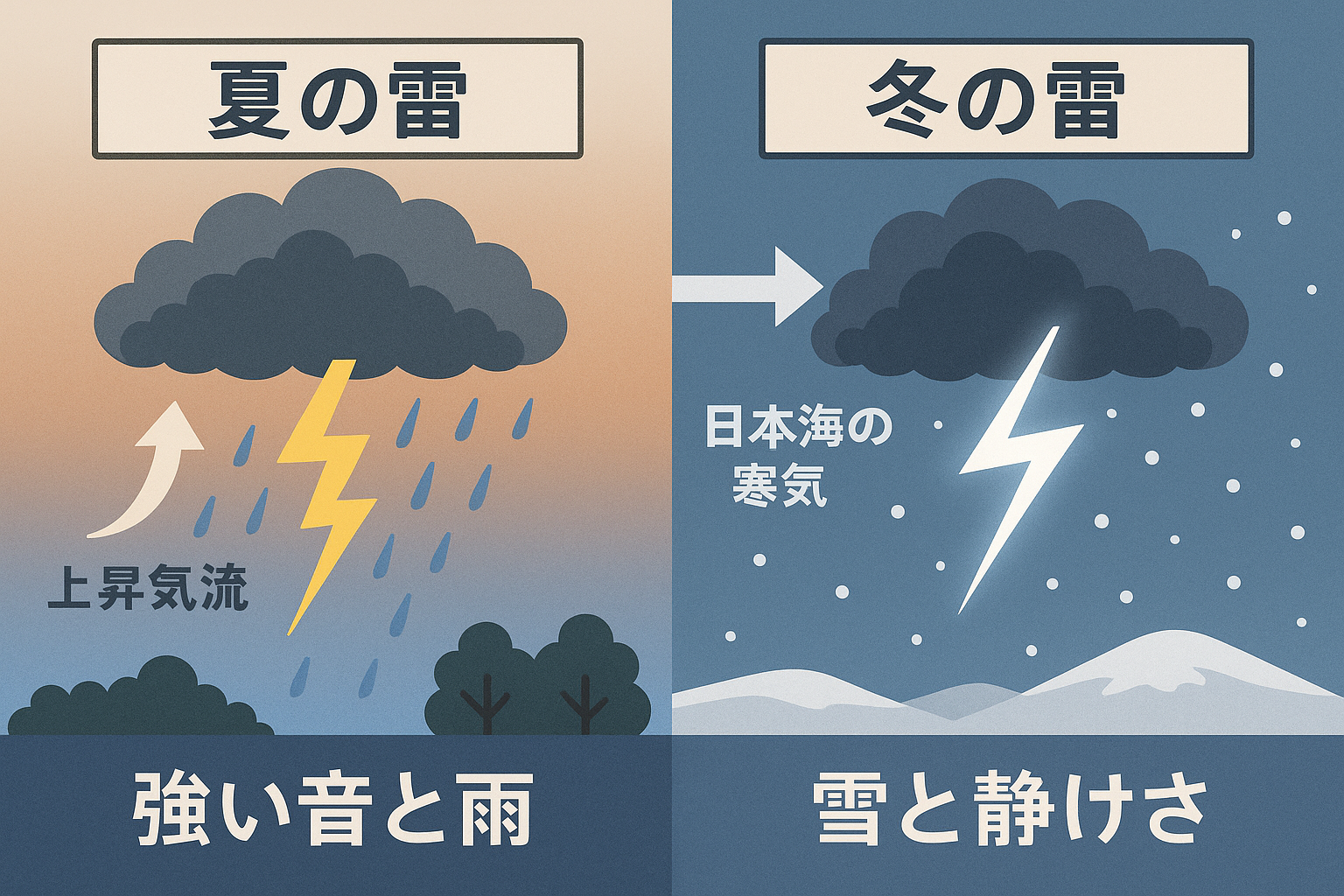

夏の落雷と冬の落雷の違い|電流・放電の特徴

同じ「雷」でも、夏と冬では性質が大きく異なります。

この違いを理解することが、適切な安全対策につながります。

夏の落雷 vs 冬の落雷 比較表:

| 特徴 | 夏の落雷(太平洋側) | 冬の落雷(日本海側) |

|---|---|---|

| 雷雲の高さ | 10,000~13,000m | 3,000~6,000m |

| 雷雲の位置 | 地上から2,000m程度 | 地上から300~500m |

| エネルギー | 平均的 | 夏の100倍以上 |

| 放電方向 | 下向き(雲→地上) | 上向き(地上→雲) |

| 発生時間帯 | 午後~夕方 | 24時間いつでも |

| 予測 | 比較的容易 | 非常に困難 |

| 音 | 遠くまで響く | 音なく接近 |

雪雷が特に危険な理由は、雷雲が低空にあるため、高い構造物に集中的に落雷すること。

学校の鉄塔、体育館、電柱など、わずか数十メートルの高さでも落雷するリスクが高まります。

学校・教育現場での冬の雷安全対策

冬季の屋外活動における雷安全の基準

学校での冬の雷安全対策は、夏とは全く異なるアプローチが必要です。多くの学校では夏の雷安全対策マニュアルは整備されていても、冬の雷(雪雷)に特化した対策が不十分なケースが見られます。

冬の雷(雪雷)は予測が困難で、音も聞こえにくく、しかもエネルギーが桁違いに大きい。特性を踏まえた上で、安全基準を見直す必要があります。

学校・教育現場での雪雷安全対策チェックリスト:

✅ 雷鳴が聞こえなくても油断しない

- 雪雷は音もなく接近するため、視覚での確認が重要

✅ 屋外活動の判断基準を明確化

- 雪雲が発達している時は屋外活動を控える

- 気象情報で「雷注意報」発令時は即座に屋内避難

✅ 避難場所の確保

- 校舎内の窓から離れた場所を指定

- 体育館、プールは即座に退避

✅ 雷検知システムの導入

- リアルタイムで雷の接近を検知

- 教職員へ自動アラート通知

✅ 教職員・生徒への安全教育

- 冬の落雷の危険性を周知

- 避難訓練の実施

学校の通学路での雷安全対策|保護者と子どもができる対策

冬の登下校時の雷安全対策も非常に重要です。

学校にいる時間であれば教職員の判断で避難できますが、通学路では子ども自身が判断しなければなりません。

家庭でできる通学路の雷安全対策:

- 避難場所の事前確認:通学路沿いの安全な建物を把握

- 気象情報の共有:朝の天気チェックを習慣化

- 雷時の行動ルール:「音が聞こえなくても雪雲があれば危険」と教える

- 携帯型雷検知器の活用:子どもに持たせることも検討

家庭・施設での雪雷安全対策グッズ

家庭で準備したい雷安全対策グッズ

家庭での冬の雷安全対策も、学校と同様に重要です。

特に、親が仕事で不在の時間帯に子どもだけで家にいる場合を想定した準備が必要です。

家庭の雷安全対策グッズリスト:

- サージプロテクター(落雷ガード付きコンセント)

- 雷検知アプリ・システム「雷報」

- 家電の電源コード抜き準備

- 懐中電灯・非常用電源

雪かき作業中の雷安全対策

冬特有のリスクとして、雪かき作業中の落雷事故があります。

雪かき用のスコップは金属製が多く、雷を引き寄せる可能性があります。

雪かき作業の雷安全ルール:

- 作業前に必ず空の様子を確認

- 雷鳴が聞こえたら即座に作業中止

- スコップを屋外に置いたまま避難しない

- 雷が遠ざかってから30分後に作業再開

屋外イベント・工場での雪雷安全対策

施設管理者や屋外イベント主催者も、雪雷リスクを認識する必要があります。

屋外イベント・工場の雷安全対策:

- 高所作業の即座中止基準の設定

- リアルタイム落雷情報の常時モニタリング

- 作業員への安全教育の徹底

- 警報システムの整備

雪雷を「見える化」する技術の必要性

予測困難な冬の落雷を事前に察知

ここまで冬の雷の危険性や対策方法をお伝えしてきましたが、最大の課題は「予測の難しさ」です。

気象予報では広域的な雷注意報は出せても、「今まさに自分たちのいる場所に雷が接近しているか」をリアルタイムで知ることは困難です。特に冬の雷は音なく接近するため、気づいた時には手遅れということも。

学校の先生方からは「いつ屋外活動を中止すべきか判断が難しい」「校庭で遊んでいる子どもたちをいつ避難させるべきか迷う」という声をよく耳にします。

リアルタイム雷検知という選択肢

そこで近年、教育現場や施設管理の現場で注目されているのが、リアルタイムで雷の接近を検知するシステムです。

こうした雷検知システム(雷報)は、気象予報とは異なる仕組みで動作します:

雷検知システムの仕組み:

- 特許取得済みの独自回路で検知

- 最大60km先の雷を2段階警報でリアルタイム通知

- VLF帯電磁波(0~100kHz)を捉える高感度センサー

- 学校・工場・ゴルフ場など大規模施設での実績多数

雷報の警報レベル:

| 距離 | 警報レベル | 対応例 |

|---|---|---|

| 約60km | 注意喚起 | 屋外活動の中止を検討 |

| 約30km | 危険接近 | すぐに屋内へ避難開始 |

冬の落雷のような予測困難な気象現象でも、「雷報」があれば事前にリスクを察知し、適切な避難行動をとれる可能性が高まります。

大切な人の命、笑顔を守るために、今日から雷安全対策を始めませんか?

落雷の豆知識|知っておきたい冬の落雷トリビア

雷雲と電気の関係

雷の豆知識コーナー:

- 雷の温度は約3万度:太陽の表面温度の約5倍

- 雷の電流は最大20万アンペア:家庭用の約100万倍

- 世界で唯一の冬季雷エリア:日本とノルウェーやアメリカの五大湖周辺のみ

- 「ブリ起こし」の由来:北陸では冬の雷で寒ブリ漁が本格化

- 「ハタハタ起こし」:秋田では雷とともにハタハタが獲れる(「雷魚」と書いたり、「魚」編に「神(じん)」と書いて、「鰰」(ハタハタ))

冬の積乱雲が低い理由

冬の積乱雲が低空に留まる理由は、上空に安定層(気温が下がらない層)があるため。この特性により、雷雲が地上に近く、より危険性が高まります。

まとめ:今すぐ実践できる雪雷安全対策

冬の落雷は夏以上に予測困難で、そのエネルギーは桁違いです。

しかし、正しい知識と適切な対策があれば、リスクを大幅に減らすことができます。

学校・教育現場での対策

- 冬季の雷安全マニュアルの策定

- 雷検知システム「雷報」の導入検討

- 教職員・生徒への安全教育の実施

- 屋外活動の中止基準を明確化

家庭での対策

- 雷安全対策グッズの準備(サージプロテクター等)

- 通学路の避難場所確認

- 家族での雷安全対策ルールの共有

- 携帯型雷検知器の活用

施設・屋外イベントでの対策

- リアルタイム雷情報のモニタリング

- 高所作業の即座中止基準の設定

- 参加者・作業員への安全教育

- 緊急避難計画の策定

テクノロジー活用

- 雷検知システム「雷報」の導入

- リアルタイム警報で即座の対応を実現

- 予測困難な冬の落雷にも対応可能

冬の落雷は「まさか」の瞬間に襲ってきます。夏の常識は通用しません。だからこそ、冬特有のリスクを理解し、最新の雷検知技術を活用した「プロアクティブな雷安全対策」が必要です。