「雷の音が聞こえたら即避難」— 文部科学省が繰り返し呼びかけているこの基本ルール、本当に守れていますか?教育現場では毎年のように落雷事故が発生し、生徒の命に関わる深刻な事態が起きています。

今回は、実際に起きた学校や教育現場での雷事故事例を振り返りながら、学校や部活動現場で実践すべき具体的な安全対策について詳しく解説します。

※文部科学省:落雷事故の防止について

実際の事故事例:繰り返される悲劇を防ぐために

2025年4月:奈良市での深刻な落雷事故

2025年4月10日午後6時ごろ、奈良市の学校グラウンドに雷が落ち、サッカー部の活動中だった中学生6人が病院へ搬送。このうち1人が心肺停止、2人が意識不明の重体となった

過去にも続く同様の事故

2024年4月にはサッカー部で活動中の生徒が落雷に遭い、18人が病院へ搬送、このうち1人が意識不明の重体になっている

これらの事故を受けて、文部科学省は令和7年4月11日、「昨年度に続き、令和7年4月10日にも、部活における活動中の落雷事故が発生している」として、改めて各教育委員会等に落雷事故防止を依頼しています。

11年前の教訓は活かされているか

2014年には愛知県の高校で野球部員がマウンド上で落雷により亡くなる痛ましい事故も発生しています。時が経っても同様の事故が繰り返されているのが現実です。

なぜ学校や教育現場で雷事故が多発するのか

1. 屋外活動の多さ

学校の体育や部活動は、野球場、サッカー場、テニスコートなど、開けた場所での活動が中心です。これらの場所は落雷の危険性が特に高い環境です。

2. 判断の遅れ

「少し雲行きが怪しいけれど、まだ大丈夫」「雨が降ってから避難しよう」といった判断の甘さが重大な事故を招いています。

3. 気象情報の活用不足

現代では詳細な雷雲情報をリアルタイムで確認できますが、これらの情報を活用しきれていない現場が多いのも現実です。

4. 安全教育の不足

生徒・教職員ともに、雷の危険性や適切な避難方法についての知識が十分でないケースがあります。

文部科学省が推奨する落雷対策

文部科学省とスポーツ庁は、「落雷事故の防止については、これまでも適切な対応を依頼してきたところですが、昨年度に続き、令和7年4月10日にも、部活における活動中の落雷事故が発生している」として、改めて注意を喚起しています。

基本原則:「雷鳴が聞こえたら即避難」

最も重要なのは、雷の音が少しでも聞こえたら、直ちに安全な場所に避難することです。「30-30ルール」と呼ばれる国際的な安全基準では、以下が推奨されています:

- 雷光から雷鳴まで30秒以内なら危険区域

- 雷鳴が止んでから30分間は危険が続く

文科省の重点対策項目

- 事前の気象情報確認

- 適切な避難場所の確保

- 迅速な避難判断

- 安全教育の徹底

学校現場で実践すべき具体的な安全対策

事前準備編

1. 気象情報の活用体制構築

- 雷レーダーアプリの活用:「雨雲レーダー」「気象レーダー」などで雷雲の動きを常時チェック

- 気象庁の情報確認:気象注意報・警報の定期的な確認

- 地域の特性把握:自校周辺の天候変化パターンを把握

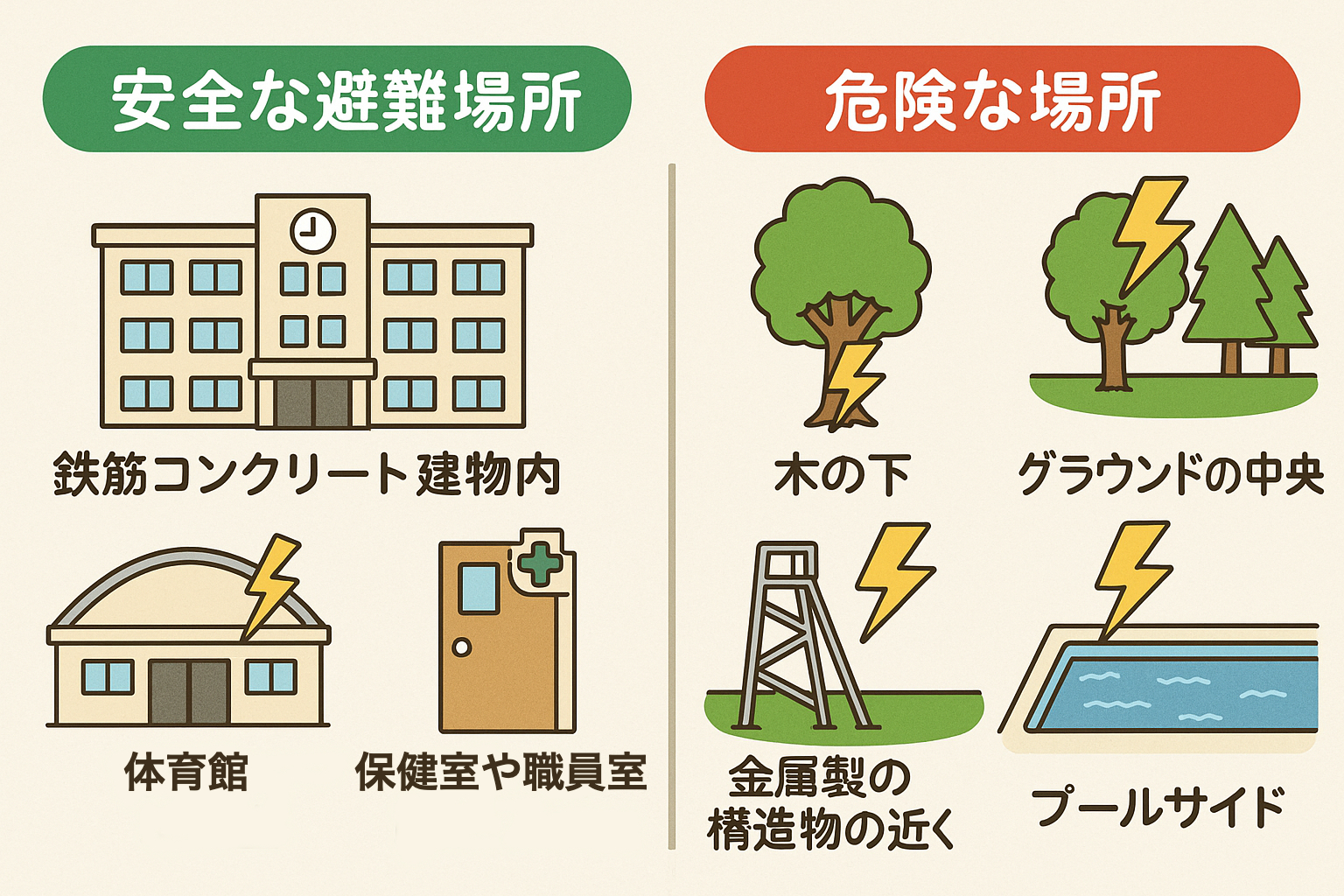

2. 避難場所の事前設定

安全な場所:

- 鉄筋コンクリート建物内

- 体育館(適切な避雷設備がある場合)

- 保健室や職員室

危険な場所:

- 木の下

- グラウンドの中央

- 金属製の構造物の近く

- プールサイド

3. 緊急時対応マニュアルの整備

各学校で独自の「落雷対応マニュアル」を作成し、以下の項目を明記:

- 判断基準(いつ避難するか)

- 避難場所(どこに避難するか)

- 連絡体制(誰がどう連絡するか)

- 医療体制(事故時の対応)

当日実践編

1. 朝の確認事項

- 当日の天気予報を詳細に確認

- 午後の活動予定を気象情報と照らし合わせ

- 必要に応じて活動内容の変更を検討

2. 活動中の監視体制

- 専任の監視者を配置:空の状況を常時監視

- 10分間隔での確認:雲の動き、風の変化をチェック

- 機器の活用:携帯用雷検知器の導入検討

3. 判断基準の明確化

以下の状況では即座に避難:

- 雷鳴が聞こえた時

- 雷光が見えた時

- 急激な風の変化

- 黒い雲の接近

- 大粒の雨や雹(ひょう)

部活動特別対策

野球部の対策

- 金属バットの取り扱い:雷雲接近時は即座に置く

- マウンドでの注意:最も危険な場所として認識

- 防球ネット周辺:金属製構造物からの離脱

サッカー部の対策

- ゴールポストからの距離:金属製の場合は特に注意

- 広いフィールド:中央部分は特に危険

- 練習試合時の中止判断:相手校との事前協議

テニス部の対策

- 金属製ラケット:雷雲接近時の即座な収納

- フェンス近く:金属製フェンスからの離脱

- コート中央:開けた場所での危険性

緊急時の対応マニュアル

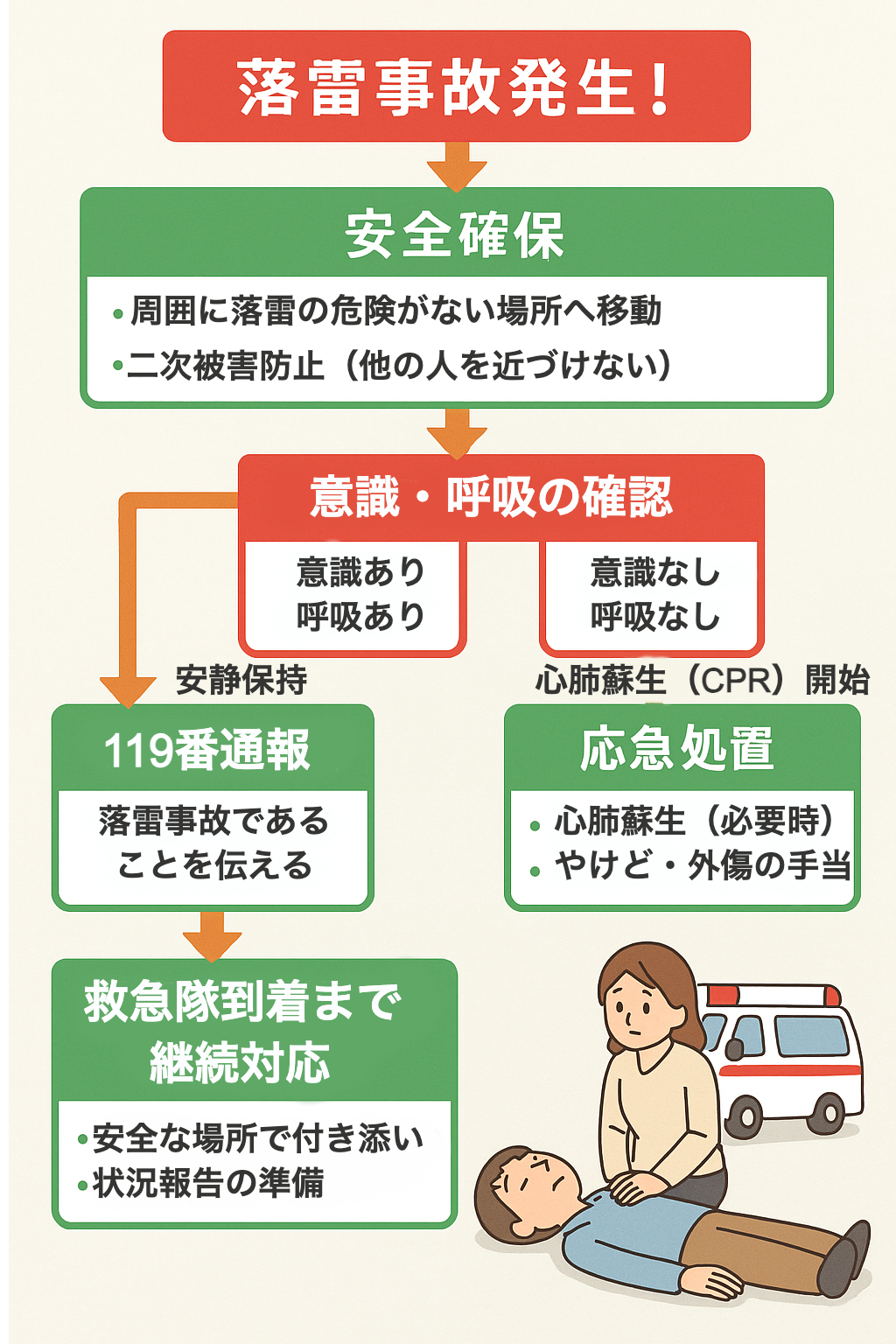

落雷事故発生時の対応手順

1. 即座の安全確保

- 周囲の安全を確認

- 追加の落雷危険がある場合は安全な場所へ移動

- 二次災害防止を最優先

2. 救急対応

【緊急度:最高】

□ 119番通報(救急・消防)

□ 心肺蘇生法(CPR)の実施

□ AEDの確保・使用

□ 保護者への連絡

□ 学校管理者への報告

3. 医療情報の整理

- 事故発生時刻

- 被害者の意識状態

- 実施した応急処置

- 被害者の既往歴・服薬状況

予防的避難の判断フローチャート

(YES)

(YES)

学校安全文化の醸成

教職員研修の重要性

- 年2回の安全研修実施

- 実技訓練:避難経路の確認

- 事例研修:過去の事故から学ぶ

- 最新情報の共有:気象情報技術の活用方法

生徒への安全教育

- 雷の科学的理解:なぜ危険なのか

- 実践的な避難訓練

- 自己判断能力の育成

- リーダーシップ教育:部活動キャプテンへの特別指導

保護者との連携

- 安全対策の共有:学校の取り組み説明

- 家庭での教育:登下校時の安全意識

- 緊急時連絡体制:迅速な情報共有

デジタル技術を活用した最新対策

推奨アプリ・サービス

- Yahoo!天気:雷レーダー機能

- 気象庁レーダー:詳細な雲の動き

- 防災速報:緊急警報の受信

- 学校安全アプリ:独自の連絡システム

IoT機器の導入

- 雷検知センサー:自動警報システム

- 気象観測装置:校内での詳細データ取得

- 緊急放送システム:校内一斉避難指示

まとめ:命を守るための行動指針

教育現場での落雷事故は、適切な知識と準備があれば確実に防げる災害です。重要なのは以下の3つの原則です:

予防第一

気象情報を活用した事前の危険予測と活動計画の調整

迅速判断

「雷鳴が聞こえたら即避難」の徹底した実践

組織的対応

学校全体での安全文化の醸成と継続的な改善

私たち一人一人が雷の危険性を正しく理解し、適切な行動を取ることで、学校や教育現場から雷事故をなくすことができます。

生徒の命を守るのは、私たち大人の責任です。

📞 緊急時連絡先

- 救急・消防:119番

- 警察:110番

- 気象庁天気相談所:177番

この記事の情報は2025年8月現在のものです。最新の情報については、文部科学省および気象庁の公式サイトをご確認ください。