秋は「天高く馬肥ゆる」と言われるように、過ごしやすい気候が続く季節です。

多くの学校で遠足・マラソン大会・文化祭といった屋外行事が集中するのもこの時期です。

しかし実際には、秋は台風や前線の影響により天候が急変しやすく、落雷や突風といった気象リスクが潜んでいます。

本記事では、教育現場で見落とされがちな秋の気象リスクを一次情報に基づいて解説し、学校行事における安全管理のポイントを具体的に提案します。

生徒の安全を守るための事前準備と判断基準を、教職員・保護者の皆様にお伝えします。

秋の気象リスクが見落とされがちな理由

秋は夏に比べて気温が下がり、快適な日が多いため「安全な季節」と認識されがちです。

しかし気象庁のデータによると、秋は台風シーズンであり、寒冷前線の通過により急速に発達する積乱雲(雷雲)が発生しやすい時期でもあります。

特に注意すべき点は以下の3つです。

- 天候の急変:晴天から1時間以内に雷雨へと変化することがある

- 落雷の発生:夏ほど頻度は高くないが、秋にも確実に発生している

- 強風・突風:台風接近時や前線通過時に突発的な強風が吹く

気象庁は、雷鳴が聞こえたら即座に安全な場所へ避難することを推奨しています。

気象庁:「雷から身を守るには」

教育現場では、こうした気象リスクを「可能性は低いが起こりうる事象」として、

事前に備える姿勢が求められます。

学校行事別の気象リスクと対策

遠足・校外学習

遠足や校外学習では、学校敷地外での活動となるため避難場所の確保が課題です。

山間部や河川敷、公園など開けた場所では、落雷のリスクが高まります。

主なリスク

- 雷雲接近時の避難場所が限定される

- 移動中に天候が急変する可能性

- 引率教員と生徒の距離が離れる場面がある

対策のポイント

- 事前に目的地周辺の避難可能施設(公民館、管理棟、鉄筋コンクリート建物)を確認

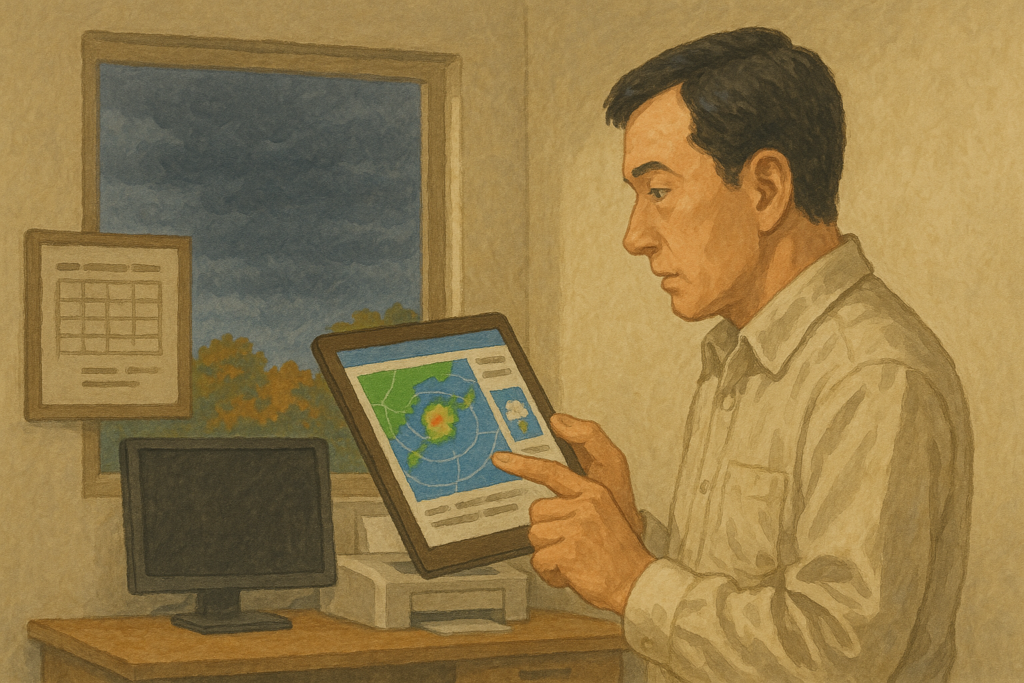

- 気象庁の「雷ナウキャスト」を行事当日の朝と移動中に確認

- 雷鳴が聞こえたら即座に避難を指示(遠くでも危険)

- 避難場所がない場合は、背の高い木や構造物から4m以上離れた低い姿勢を取る

スポーツ庁は「落雷事故の防止について(依頼)」というページ内で、「かすかな雷鳴でも危険」と明示しています。

マラソン大会・体育行事

マラソン大会や運動会などの体育行事は、グラウンドや周回コースといった開けた場所で長時間実施されるため、雷の標的になりやすい状況です。

主なリスク

- 広い屋外空間で多数の生徒が分散している

- 競技中は生徒が集中しており、気象変化への注意が散漫になる

- 避難指示の伝達に時間がかかる

対策のポイント

- 開始前に気象情報を確認し、雷注意報発令時は延期・中止を検討

- 実施中も定期的に空の状態を確認(黒い雲の接近、雷鳴)

- 即座に校舎へ避難できる体制を整備(避難経路・集合場所の事前周知)

- 雷鳴が聞こえた時点で競技を中断し全員避難

スポーツ庁の通知では、指導者が雷の危険性を認識し、天候急変時には「ためらわずに計画の変更・中止等の措置を講じる」ことが求められています。

文化祭・屋外イベント

文化祭の屋外ステージや模擬店、展示ブースなどは、仮設テントや電気設備が多く、落雷時には特に危険です。

主なリスク

- 仮設構造物(テント、やぐら)への落雷

- 電気設備(音響機材、照明)を介した感電

- 来場者(保護者・地域住民)を含む大人数の避難誘導

対策のポイント

- 開催数日前から気象情報を注視し、悪天候が予想される場合は屋内プログラムへ変更

- 屋外エリアには避難場所(校舎)までの動線を明示した掲示を設置

- 実施本部に気象情報モニター担当者を配置

- 雷鳴確認時は即座に屋外活動を中止し、来場者を含め全員を校舎内へ誘導

気象庁の「急な大雨や雷・竜巻から身を守るために」では、「こまめに気象情報を確認する」ことが推奨されています。

教育現場で求められる事前準備と判断基準

学校行事の安全管理では、「何となく大丈夫だろう」という楽観的判断ではなく、客観的な情報に基づいた判断が必要です。

事前準備のチェックリスト

- 行事実施日の1週間前から気象情報を継続的に確認

- 雷注意報・大雨警報などの発令基準を確認

- 避難場所(鉄筋コンクリート建物、車両)の位置と収容人数を把握

- 避難指示の伝達手段(笛、拡声器、トランシーバー)を準備

- 教職員間で中止・延期の判断基準を事前に共有

- 保護者への緊急連絡手段(メール配信、連絡網)を整備

中止・延期の判断基準

文部科学省の通知を踏まえると、以下の状況では行事の中止・延期を検討すべきです。

- – 気象庁が雷注意報を発令している

- – 「雷ナウキャスト」で活動度2(雷活動あり)以上が予測されている

- – 黒い雲が接近している、または雷鳴が聞こえる

- – 実施中でも天候が急変した場合は即座に中断

判断に迷う場合は「安全側に倒す」ことが原則です。行事の延期は可能ですが、事故は取り返しがつきません。

雷検知器を活用した安全管理の実例

近年、教育現場では気象情報の確認手段として携帯型雷検知器の導入が進んでいます。

シナノカメラ工業の「雷報」は、周囲の雷雲を検知し、接近度合いを段階的に表示する機器です。

雷検知器が有効な場面

- インターネット環境がない屋外:山間部や河川敷での校外学習時

- リアルタイムの状況把握:気象情報だけでは判断しにくい微妙なタイミング

- 複数の活動拠点での同時監視:グラウンド・テニスコート・プールなど分散した場所での活動

雷検知器は「判断を支援する道具」であり、最終的な判断は教職員が行います。

しかし、客観的なデータがあることで、「念のため避難する」という判断を下しやすくなります。

導入校の声(一般例)

ある小学校では、マラソン大会の実施判断に雷検知器を活用しています。

大会当日の朝に検知器で周囲の雷活動を確認し、雷雲の接近が見られない場合のみ実施する運用です。

「気象情報だけでは『たぶん大丈夫』という曖昧な判断になりがちだったが、検知器の数値があることで安心して実施できる」との声が聞かれます。

雷検知器は万能ではありませんが、リスクを可視化し、早めの避難行動を促す補助ツールとして有効です。

FAQ – よくある質問

- 秋に雷が多いのはなぜですか?

-

秋は台風や寒冷前線の影響で大気が不安定になりやすく、急速に発達する積乱雲(雷雲)が発生します。夏ほど頻度は高くありませんが、秋にも確実に落雷は発生しています。

- 遠くで雷鳴が聞こえる程度なら、活動を続けても大丈夫ですか?

-

いいえ。雷鳴が聞こえる時点で、すでに落雷の危険範囲内にいます。文部科学省の通知でも「かすかな雷鳴でも危険」と明示されており、即座に避難が必要です。

- 校舎以外に安全な避難場所はありますか?

-

鉄筋コンクリート建物、車両(オープンカーを除く)、バス、電車などが安全です。木造建物でも、壁・天井・電気設備から1m以上離れていれば比較的安全とされています。

- 雷活動が収まったら、すぐに活動を再開できますか?

-

雷鳴が聞こえなくなってから最低20分間は待機することが推奨されています。急いで再開せず、気象情報を再確認してから判断しましょう。

- 雷検知器があれば、気象情報の確認は不要ですか?

-

いいえ。雷検知器はあくまで補助ツールです。気象庁の「雷ナウキャスト」や雷注意報などの公的情報を基本とし、検知器はリアルタイムの状況把握に活用する位置づけです。

まとめ – 安全対策チェックリスト

秋の学校行事は教育的価値が高い一方で、気象リスクへの備えが不可欠です。

以下のチェックリストを参考に、安全管理体制を整えましょう。

行事実施前

- 気象情報を1週間前から毎日確認

- 雷注意報発令時の対応を教職員間で共有

- 避難場所と避難経路を確認・周知

- 保護者へ天候による変更の可能性を事前連絡

行事当日

- 開始前に「雷ナウキャスト」を確認

- 空の状態を定期的に目視確認(黒い雲、雷鳴)

- 気象情報モニター担当者を配置

- 避難指示の伝達手段を携帯

雷鳴確認時

- 即座に全活動を中断

- 全員を安全な建物内へ避難誘導

- 雷活動が収まってから20分以上待機

- 再開判断は慎重に(無理に再開しない)

気象庁、文部科学省、スポーツ庁が共通して強調しているのは「かすかな雷鳴でも即避難」という原則です。

行事の成功も大切ですが、何より生徒の安全が最優先です。